○千代田町立認定こども園の管理及び運営に関する規則

令和6年2月27日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、千代田町立認定こども園設置条例(平成30年千代田町条例第29号)第3条及び千代田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年千代田町条例第17号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、千代田町立認定こども園(以下「認定こども園」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定こども園の類型)

第2条 認定こども園の類型は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園とする。

(1) 小学校就学前子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。

(2) 教育・保育 法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。

(3) 園児 認定こども園に在籍する子どもをいう。

(4) 支給認定 法第20条第4項に規定する支給認定をいう。

(5) 支給認定保護者 支給認定を受けた保護者をいう。

(6) 1号認定子ども 法第19条第1項第1号の小学校就学前子どもをいう。

(7) 2号認定子ども 法第19条第1項第2号の小学校就学前子どもをいう。

(8) 3号認定子ども 法第19条第1項第3号の小学校就学前子どもをいう。

(施設の目的及び運営方針)

第4条 認定こども園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うことを目的とする。

2 認定こども園の運営方針は次のとおりとする。

(1) 幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号。以下「認定こども園教育・保育要領」という。)に基づき、年齢毎の発達の特性に応じた教育・保育を行う。

(2) 交通事故防止や災害非難等の危機管理や保健衛生管理、安全安心な給食の提供等、園児の安全を確保する。

(3) 一人一人の園児の人格を尊重し、主体性、人と豊かにかかわる等、生きる力を育てる。

(4) 保護者と信頼関係を築く中で園児の成長を共有し、育ちを支える。

(5) 地域及び関係機関と連携を図り、園児が豊かな生活経験を得られるようにするとともに、地域の実態に即した子育て支援を行う。

(6) 常に教育・保育内容の評価を行い、改善に努める。

(提供する特定教育・保育の内容)

第5条 認定こども園は、認定こども園教育・保育要領に基づき、次に掲げる教育及び保育その他の便宜の提供を行う。

(1) 所定の時間に行う特定教育・保育 園児に対し、第8条第3項に規定する時間内において、特定教育・保育を行う。

(2) 食事の提供

(3) 教育・保育相談 子どもの養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う。

(4) 1号認定子どもに係る一時預かり保育 千代田町立認定こども園1号認定子どもに係る一時預かり保育事業実施要綱(令和6年千代田町教育委員会告示第6号)に規定する事業を行う。

(5) 一時預かり保育 千代田町一時預かり事業実施要綱(令和6年千代田町教育委員会告示第7号)に規定する事業を行う。

(6) その他教育及び保育に係る行事等

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第6条 認定こども園に次の職員を置く。ただし、職員の配置については、幼保連携型認定こども園の学級の編成、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)第5条及びその他法令で定める配置基準を上回るものとし、入園人数により決定するものとする。

(1) 園長 教育長の指揮を受けて園務をつかさどり、教育・保育の質の確保及び向上を図り、職員の資質の向上に取り組むとともに、一体的な管理運営を行う。

(2) 保育教諭 認定こども園法第6条及び第10条に基づき教育保育課程を定め、園児に教育及び保育を一体的に行う。

(3) 管理栄養士又は栄養士 献立の作成、調理の指導、食育に関する活動その他栄養に関する専門業務を行う。

(4) 調理員 献立に基づく調理業務及び食育に関する活動を行う。

(5) 園医 園児の心身の健康管理、定期健康診断、職員及び支給認定保護者への相談及び指導を行う。

(6) 園歯科医 園児の心身の健康管理、定期健康歯科検診、職員及び支給認定保護者への相談及び指導を行う。

(7) 園薬剤師 園の環境衛生の維持改善に関する指導助言、職員及び支給認定保護者への相談及び指導を行う。

2 認定こども園に前項に規定するもののほか、次に掲げる職員その他必要な職員を置くことができる。

(1) 副園長 園長を補佐し、園務を整理し、必要に応じて園児に教育・保育を行う。

(2) 主幹保育教諭 園長(副園長を置く場合にあっては、園長及び副園長)を補佐し、園務の一部を整理し、並びに園児の教育及び保育をつかさどる。また、他の保育教諭を統括する。

(3) 指導保育教諭 園児の教育及び保育をつかさどり、保育教諭その他の職員に対して、教育及び保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(4) 学年主任 当該学年における園児の教育及び保育の活動に関する事項について連絡調整にあたるもののほか、必要に応じて保育教諭の指導及び助言を行う。

(5) 養護教諭又は看護師 園児の心身の健康管理及び支給認定保護者への相談及び指導を行う。

(6) 事務員 園における事務に関する業務に従事する。

(7) 用務員 園の環境整備及び園庭、園舎の管理並びに庶務的業務に従事する。

(学年及び学期)

第7条 認定こども園の学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 認定こども園の学年を分けて次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(1) 1号認定子ども 月曜日から金曜日まで。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)及び次に定める休業日を除く。

ア 学年始休業日 4月1日から同月7日まで

イ 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

ウ 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

エ 学年末休業日 3月24日から同月31日まで

オ 群馬県民の日 10月28日

カ その他教育委員会が特に休業の必要を認めた日

(2) 2号認定子ども及び3号認定子ども 月曜日から土曜日まで。ただし、祝日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く。

2 園長は、必要かつやむを得ない事由がある場合に限り、教育委員会に届け出て前項第1号に規定する祝日又は休業日に特定教育・保育を行い、又は休業日と特定教育・保育を行う日を振り替えることができる。

3 認定こども園の開園時間は、午前7時30分から午後6時30分までとし、特定教育・保育を行う時間は次のとおりとする。

(1) 1号認定子ども 午前9時から午後2時まで

ア 保育標準時間認定 午前7時30分から午後6時30分までの11時間以内で支給認定保護者が保育を必要とする時間

イ 保育短時間認定 午前8時30分から午後4時30分までの8時間以内で支給認定保護者が保育を必要とする時間

(支給認定保護者から受領する利用者負担額その他の費用等)

第9条 教育委員会は、認定こども園において特定教育・保育を利用する小学校就学前子どもの支給認定保護者から、千代田町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例(平成27年千代田町条例第1号)に基づく利用者負担の額又は支給認定保護者の居住する市町村が定める利用者負担の額を徴収する。

2 教育委員会は、認定こども園において特定教育・保育を利用する1号認定子ども及び2号認定子どもの保護者から給食の食材費として、別に定める費用を徴収する。

3 園長は、条例第13条第3項の規定により、認定こども園において特定教育・保育の質の向上を図るため必要と認める経費について、支給認定保護者に説明し実費を徴収することができる。

(小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員)

第10条 認定こども園の利用定員は、次の表のとおりとする。

1号認定子ども | 2号認定子ども | 3号認定子ども | |

千代田町立西こども園 | 75人 | 95人 | 90人 |

千代田町立東こども園 | 15人 | 45人 | 40人 |

(入園資格)

第11条 認定こども園に入園することができる子どもは、法第19条第1項各号の認定を受けた小学校就学前子どもとする。

(入園)

第12条 認定こども園に入園を希望する小学校就学前子どもの保護者は、千代田町保育の利用に関する規則(令和6年千代田町教育委員会規則第2号。以下「利用規則」という。)第3条第1項の規定に基づく申請を教育委員会に提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、保護者の提出する前項の申込書によって、支給認定の有無、法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、支給認定の有効期間及び必要量等を確認することとする。

(利用の継続)

第13条 認定こども園の利用をしている2号認定子ども及び3号認定子どもの支給認定保護者は、翌年度も認定こども園の利用を希望する場合は、利用規則第3条第2項により教育委員会に申し込まなければならない。

(退園及び休園)

第15条 認定こども園を退園又は休園させようとする子どもの支給認定保護者は、教育委員会に対し申出をし、その許可を得なければならない。

2 休園の期間は2か月以内とする。ただし、特別な事情ある場合においては、その期間を延長することができる。

3 利用の承諾を受けた小学校就学前子どもの保護者が利用を辞退しようとする場合においては、教育委員会に対し申出をし、その許可を得なければならない。

(1) 支給認定保護者から退園の申出があったとき。

(2) 入園資格を有しなくなったとき。

(3) 町内に住所を有しなくなったとき。

(4) その他教育委員会が必要と認めたとき。

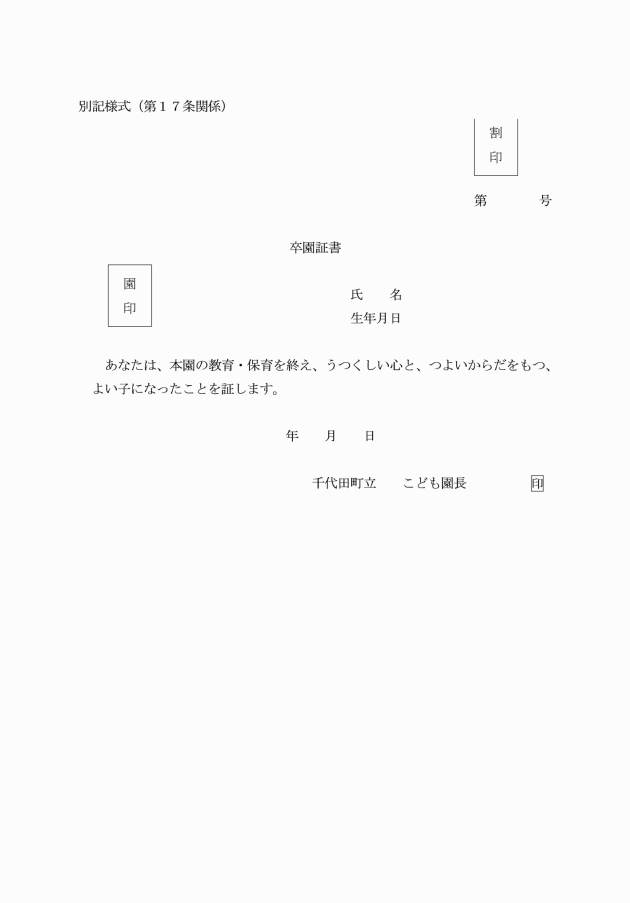

(修了等)

第17条 認定こども園は、次に掲げる場合に特定教育・保育の提供を修了するものとする。

(1) 1号認定子ども又は2号認定子どもが小学校就学の始期に達したとき。

(2) 2号認定子ども又は3号認定子どもの保護者が、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の規定に該当しなくなったとき。

(3) その他利用継続について、重大な支障又は困難が生じたとき

(相談及び苦情等の窓口について)

第18条 認定こども園は、支給認定保護者等からの相談及び苦情等に迅速かつ適正に対応するために、次の措置を講ずるものとする。

(1) 相談及び苦情等の解決責任者、受付担当者を定め、また必要に応じて第三者委員会を設置し、支給認定保護者等に対してこれらを公表するとともに、相談及び苦情等の解決に必要な体制を整備する。

(2) 相談及び苦情等を受け付けた際には、速やかに事実関係等を調査し、必要な改善を行う。

(3) 相談及び苦情等内容及び苦情に関する対応、改善策について記録する。

(緊急時等における対応方法について)

第19条 認定こども園は、園児の健康状態の急変その他緊急事態が発生した場合は、速やかに園児の家族等に連絡するとともに、学校医又は園児の主治医に相談する等の措置を講ずる。

2 特定教育・保育の提供により事故が発生した場合は、教育委員会及び保護者に連絡するとともに、必要な措置を講ずる。

3 認定こども園の責めに帰すべき事由により園児の生命、身体及び財産に損害を及ぼしたときは、認定こども園が加入する賠償責任保険の範囲内で保護者に対して損害を賠償する。

(非常災害対策)

第20条 認定こども園は、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、毎月1回以上避難訓練その他の必要な訓練を実施する。

(虐待の防止のための措置)

第21条 認定こども園は、園児の人権の擁護及び虐待の防止のため、次の措置を講ずるものとする。

(1) 人権の擁護、虐待の防止等に関する必要な体制の整備

(2) 職員による園児に対する虐待等の行為の禁止

(3) 虐待の防止及び人権に関する啓発のための職員の研修の受講

(4) その他虐待防止のための必要な措置

3 認定こども園は、職員又は支給認定保護者等による虐待を受けたと思われる園児を発見した場合には、速やかにこれを町に通報するものとする。

(安全対策と事故防止)

第22条 認定こども園は、安全かつ適切に、質の高い特定教育・保育を提供するために、事故防止及び事故対応マニュアルを策定し、事故を防止する体制を整備する。

2 事故発生防止のために、職員に対する研修を行う。

3 認定こども園法第27条において準用する学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する事項について、適切な対応に努める。

4 事故が発生した場合にあっては、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するとともに、事故発生の原因の解明及び検証を行い、再発防止のための対策を講じる。

(秘密の保持)

第23条 認定こども園の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た園児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(学校評議員)

第24条 認定こども園に、その運営に関し園長が意見を求めるため、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員の定数その他学校評議員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(委任)

第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。