○千代田町公共下水道条例施行規則

平成12年6月27日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、千代田町公共下水道条例(平成12年千代田町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

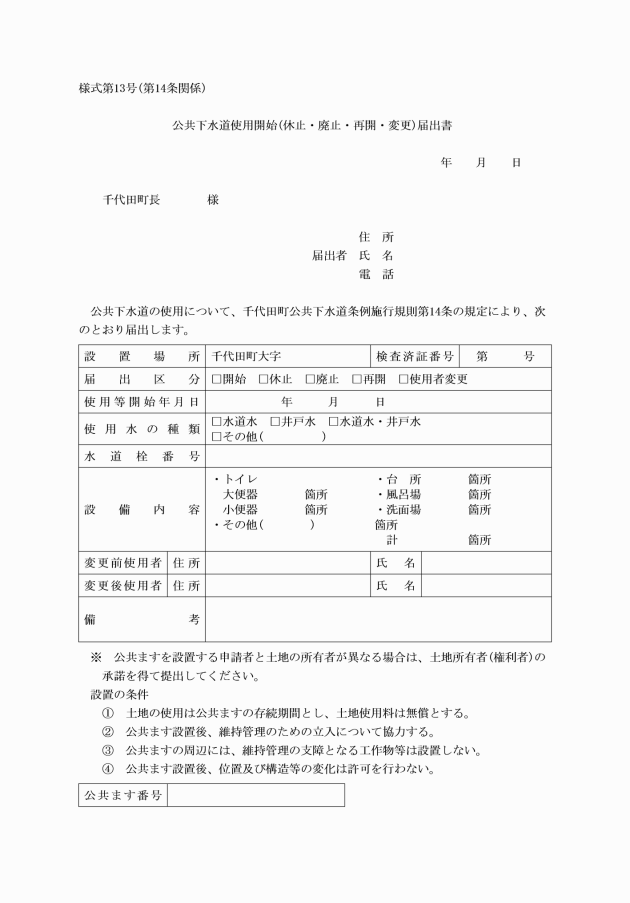

(1) 公共ますは、下水道管が布設してある公道(公道に隣接する水路を含む。以下「官民境界」という。)から1メートル以内の汚水を排除すべき土地(以下「排水対象地」という。)に設置するものとする。

(2) 公共ますは、1排水対象地につき1個設置する。ただし、使用者の希望、排水対象地の状況等より、町長が特に必要と認めたときは、増設することができるものとする。

(公共ますの設置等)

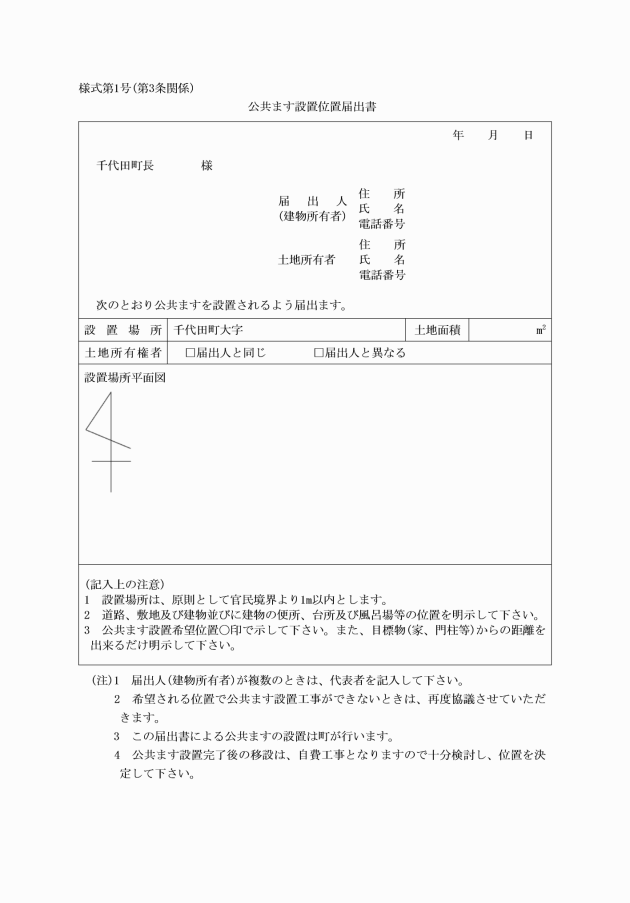

第3条 公共ますを設置しようとする者(以下「申請者等」という。)は、公共ます設置位置届出書(様式第1号)に必要事項を記入の上署名し、町長に提出するものとする。この場合において、当該申請者と排水対象地の所有者が異なる場合は、両者連署の上提出するものとする。

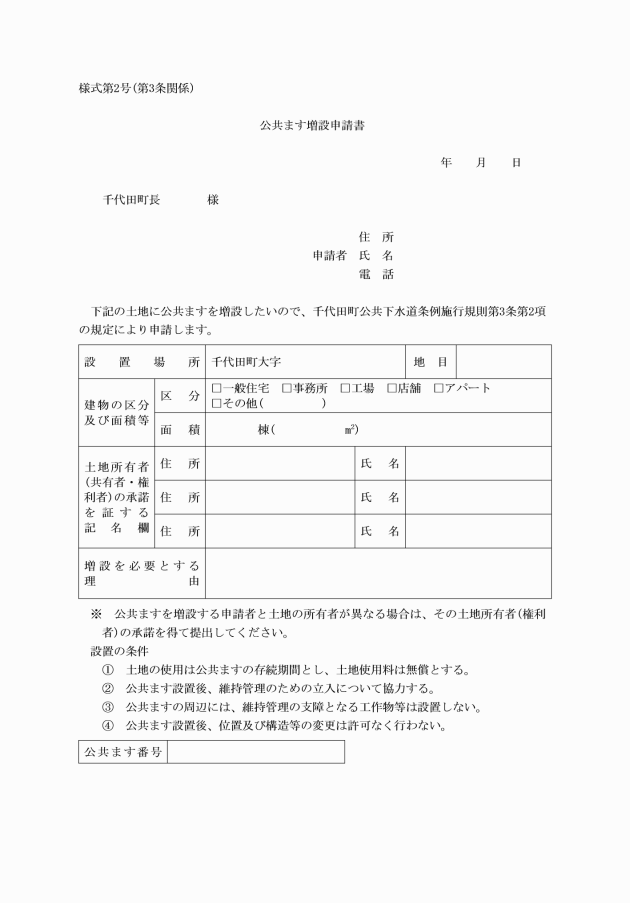

2 公共ますの増設を希望する申請者等は、公共ます増設申請書(様式第2号)に必要事項を記入の上署名し、町長に提出するものとする。

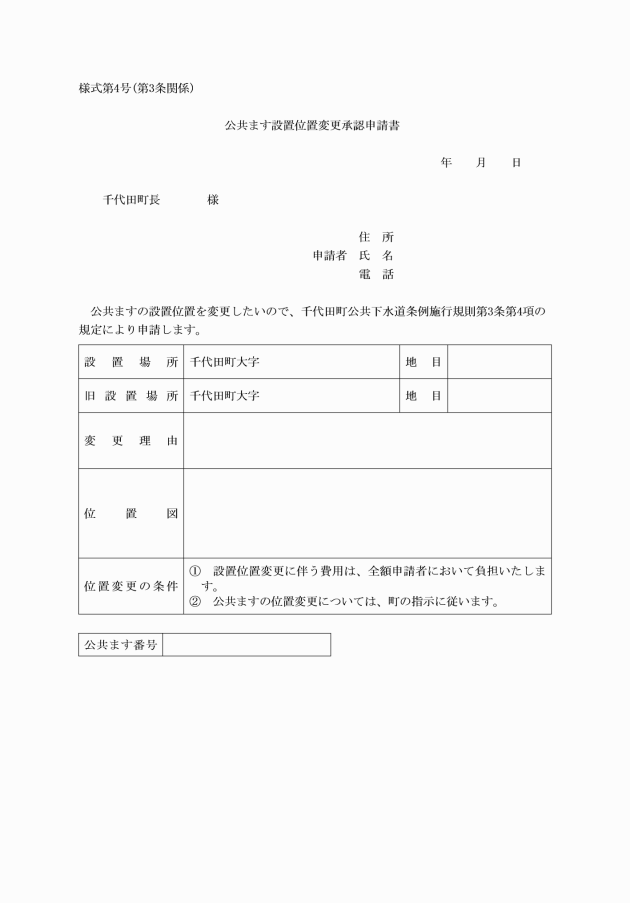

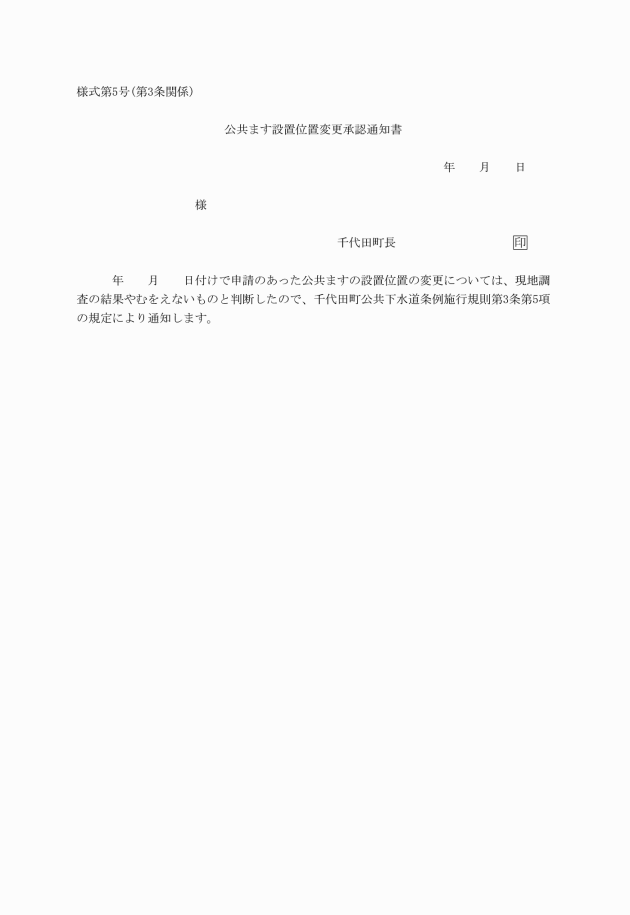

4 公共ますの設置後において、申請者等の都合により当該公共ますの位置等を変更する場合は、公共ます設置位置変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。この場合における経費については、全額申請者等の負担とする。

(公共ますの使用)

第4条 使用者は、公共ますを善良な意識をもって使用しなければならない。

2 使用者は、汚水以外の廃棄物を公共ますに投入してはならない。

3 使用者は、公共ますの上部又は周囲に当該公共ますの維持管理に支障となる構築物等を設置してはならない。

(公共ますへの接続方法)

第5条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等への固着箇所及び工事の実施方法は、排水管を公共ますの接続孔の内壁に突出させないように差し入れ、漏水のないように確実に接続することができる方法とする。

2 排水管の土被りは、私道内で50センチメートル、宅地内で20センチメートル以上にすることを標準とする。

(公共ますの維持管理)

第6条 公共ますの維持管理は、町がこれを行うものとする。

(1) 排水管の種類は、硬質塩化ビニール管の薄肉管(VU管)とすること。ただし、重圧がかかるおそれのある場所の場合は、一般管(VP管)とすることができるものとする。

(2) 汚水を排除するための汚水ます(以下「汚水ます」という。)は、排水管の始点及び合流点並びに屈折点、内径若しくは勾配の異なる接続箇所又は排水管の直接部分が管径の120倍を超えない範囲内に設置しなければならない。

(3) 汚水ますは、原則として硬質塩化ビニール製とし、内径は15センチメートル以上とすること。また、蓋は雨水の流入防止並びに防臭を兼ねた密封式の蓋とすること。

(附帯装置の設置)

第8条 使用者は、排水設備を設置するときは、次の措置を講じなければならないものとする。

(1) 台所、浴室、洗面所、水洗便器等の汚水流出箇所に掃除等に支障のない構造の防臭装置(トラップ等)を取り付けること。

(2) 台所、浴室、洗面所等の汚水流出口には、固形物の流出を防ぐためにごみ除け装置(有効な目幅をもったストレーナー等)を取り付けること。

(3) 台所等で油脂類を多量に排出する箇所には、オイルトラップを設けること。

(4) 地下室、その他汚水の自然流下が困難な場所における排水設備には、汚水の逆流を防止するためポンプ装置を設けること。

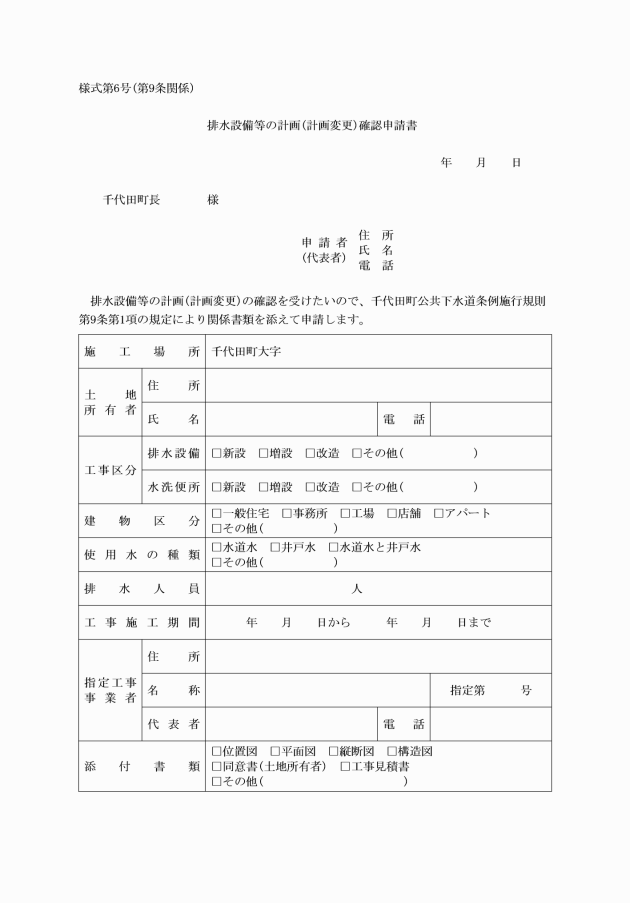

2 土地家屋の状況により数人で共同して設置するときは、代表者を定め、代表者が前項の規定による申請書を提出するものとする。この場合の共同設置者は、その排水設備等に関する義務を負わなければならない。

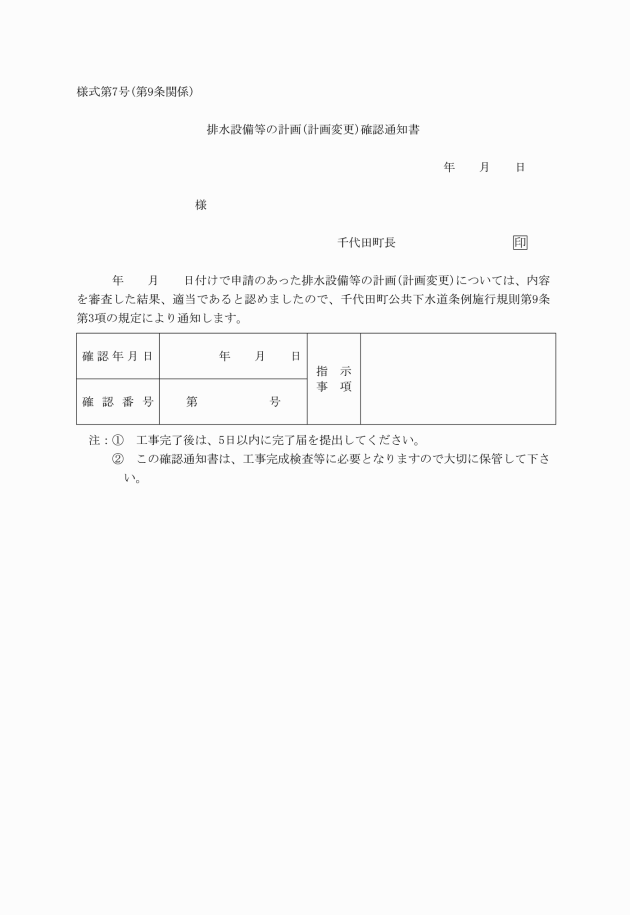

4 町長は、前項の規定により確認通知書を交付した日から6箇月を経過しても、申請者が工事を着手しないときは、これを取り消すことができる。

(排水設備等の軽微な変更)

第10条 条例第5条第2項ただし書に規定する排水設備等の軽微な変更とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便所の大きさ、構造又は位置等の変更

(2) 防臭装置、ゴミ除け装置等で前条の規定に基づく確認を受けた時の能力を低下させない変更

(3) その他、特に軽微な変更又は工事で町長が認めたもの

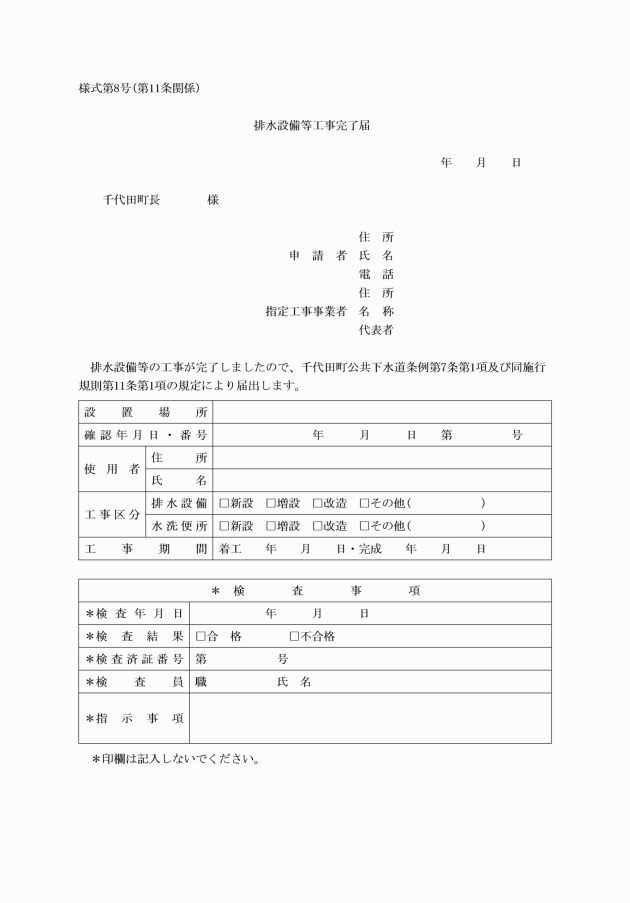

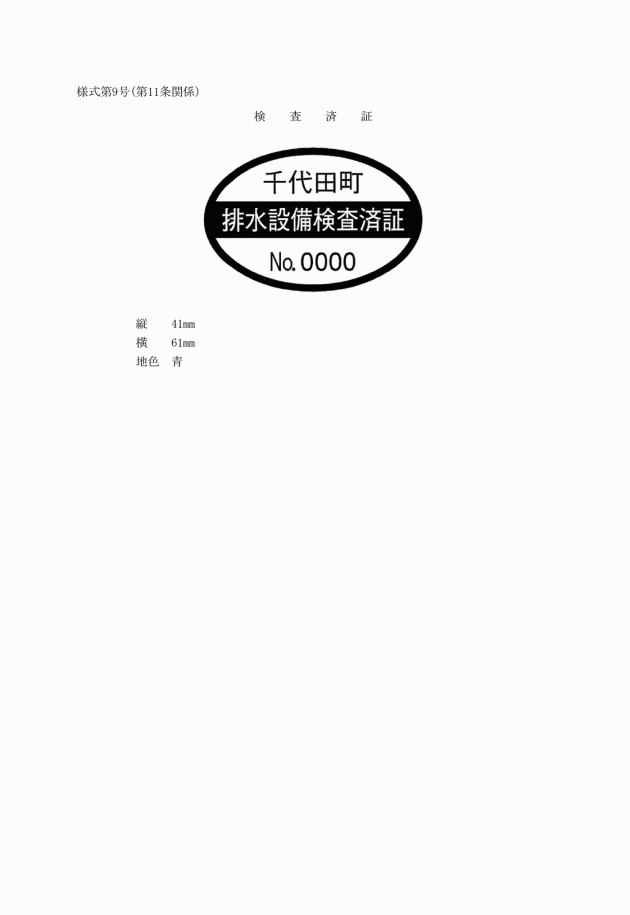

3 使用者は、前項の検査済証の交付を受けたときは、公共ます付近の見やすい場所に掲示しなければならない。

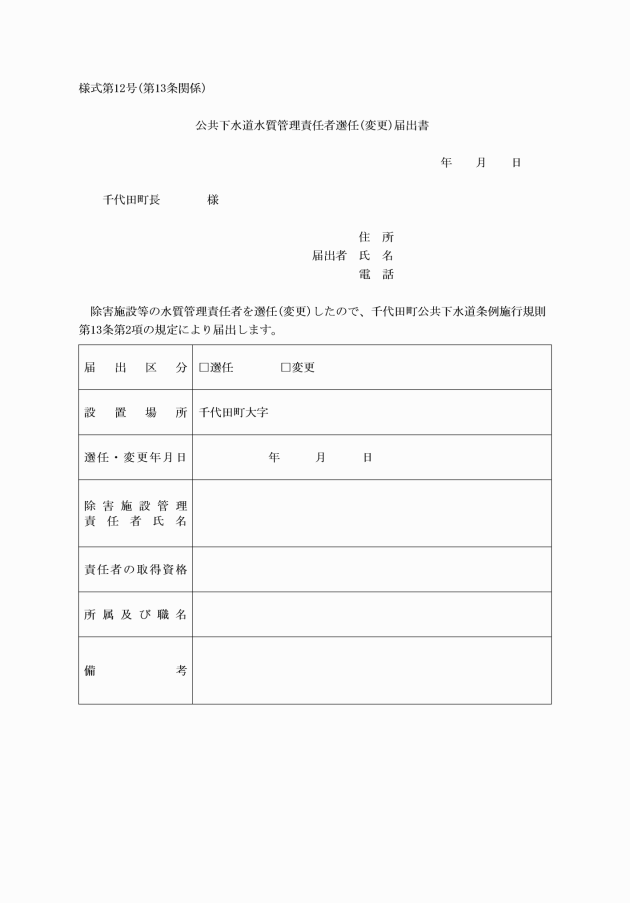

(水質管理責任者)

第13条 条例第13条の規定に基づく水質管理責任者は、当該工場又は事業場における除害施設若しくは特定施設の維持管理に関し、専門的知識及び管理経験を有すると認められる者とする。

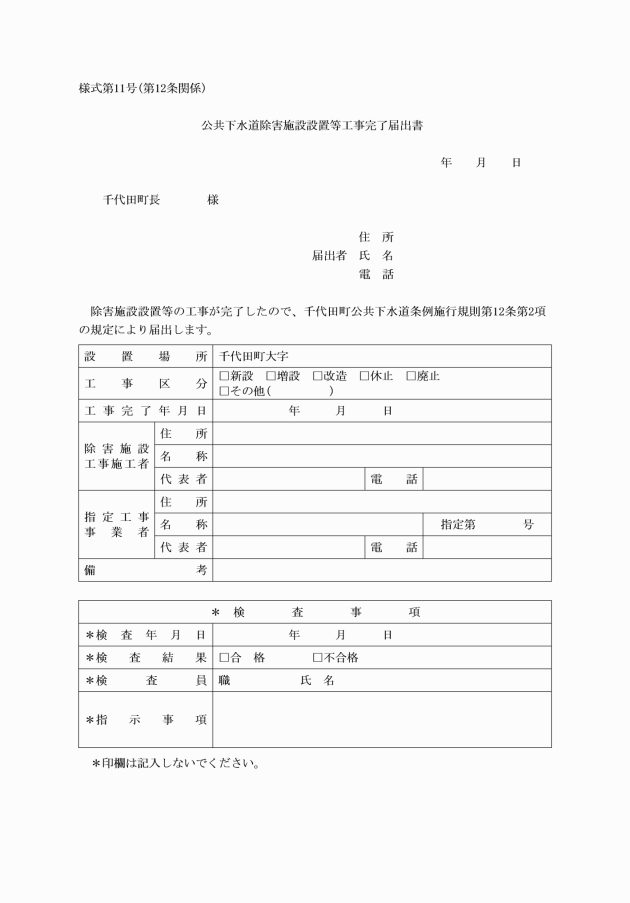

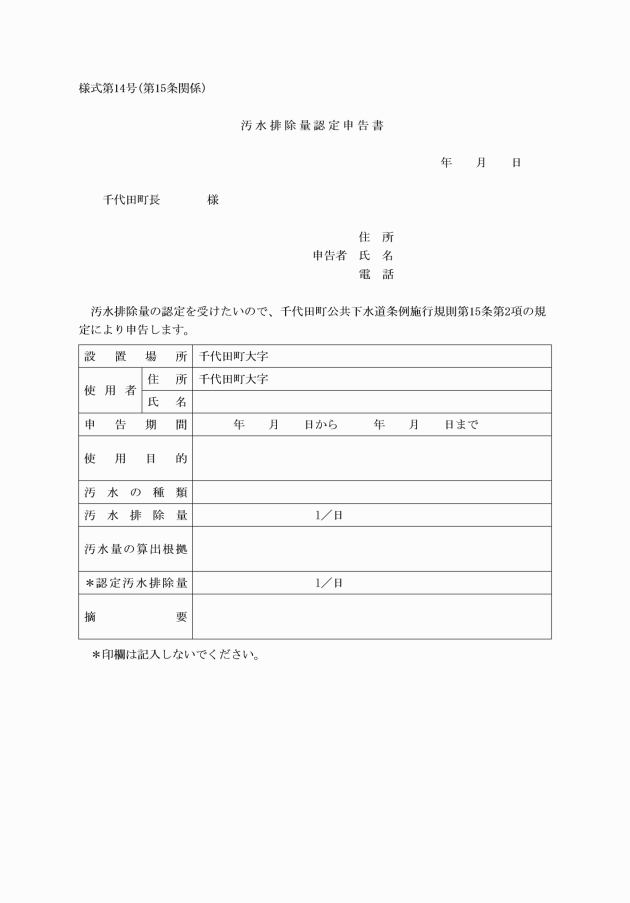

(汚水排除量の認定)

第15条 条例第17条第2項第1号の規定に基づく水道水の使用水量は、群馬東部水道企業団給水条例(平成28年群馬東部水道企業団条例第21号。以下「給水条例」という。)第24条の規定によるものとする。

2 条例第17条第2項第2号の規定に基づく排除量の認定は、次の各号によるものとする。

(1) 一般家庭が町上水道以外の井戸水等を使用した場合の汚水排除量は、1世帯3人までは1人につき1月9立方メートルとし、3人を超える場合は、1人増すごとに7立方メートルを加算した量をもって排除量とみなす。

(3) 一般家庭生活以外に使用されている場合は、人員、業態、揚水設備、使用状況等を考慮して排除量を認定する。

(4) 計量のための装置を設置している場合は、その装置により計量された量を排除量とする。

3 条例第17条第2項第4号の規定に基づく申告書は、汚水排除量認定申告書(様式第14号)によるものとする。

(使用料の徴収)

第16条 条例第16条の規定に基づく使用料の徴収等は、群馬東部水道企業団下水道使用料徴収条例(平成28年群馬東部水道企業団条例第24号。以下「徴収条例」という。)及び同条例施行規則(平成28年群馬東部水道企業団規則9号。以下「徴収条例施行規則」という。)の例による。

(1) 天災、火災又はこれに類する災害を受け、使用料等を納付することが困難であると認められるとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けたとき。

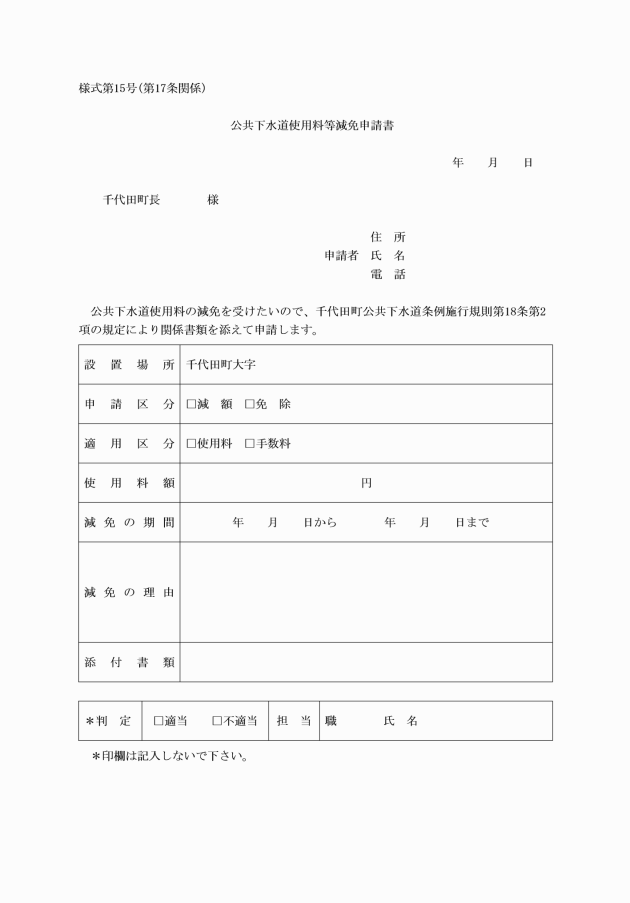

2 使用料等の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料等減免申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(立入検査員証)

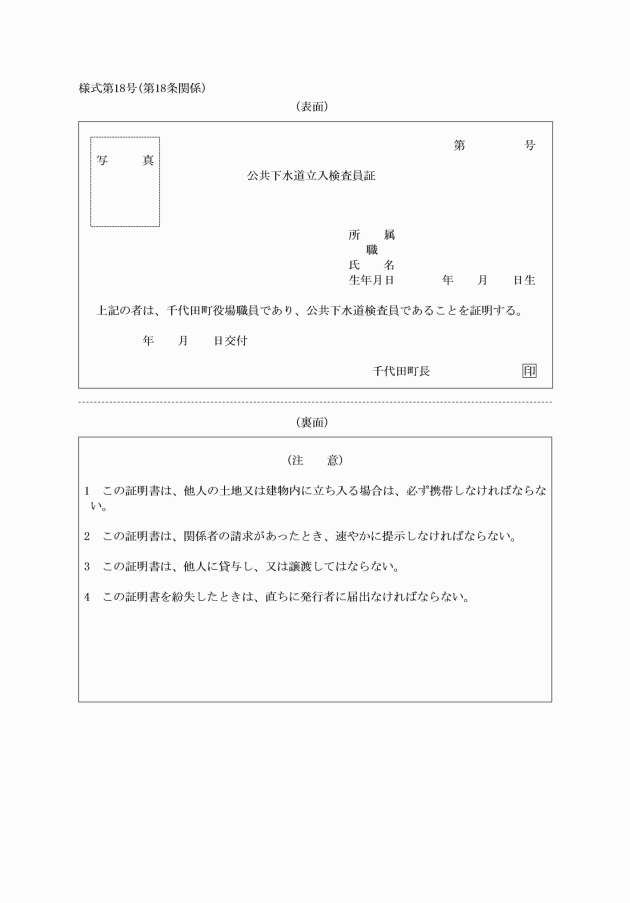

第18条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び第32条第5項の規定に基づく職員の身分を示す証明書は、公共下水道立入検査員証(様式第18号)とする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第19条 条例第21条第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

イ 大腸菌が検出されないこと。

ウ 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

2 耐震性能は、重要な排水施設及び処理施設については次に掲げるとおりとし、重要な排水施設以外の排水施設については第1号のとおりとする。

(1) レベル1地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。) に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)

第21条 条例第21条第6号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流化によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

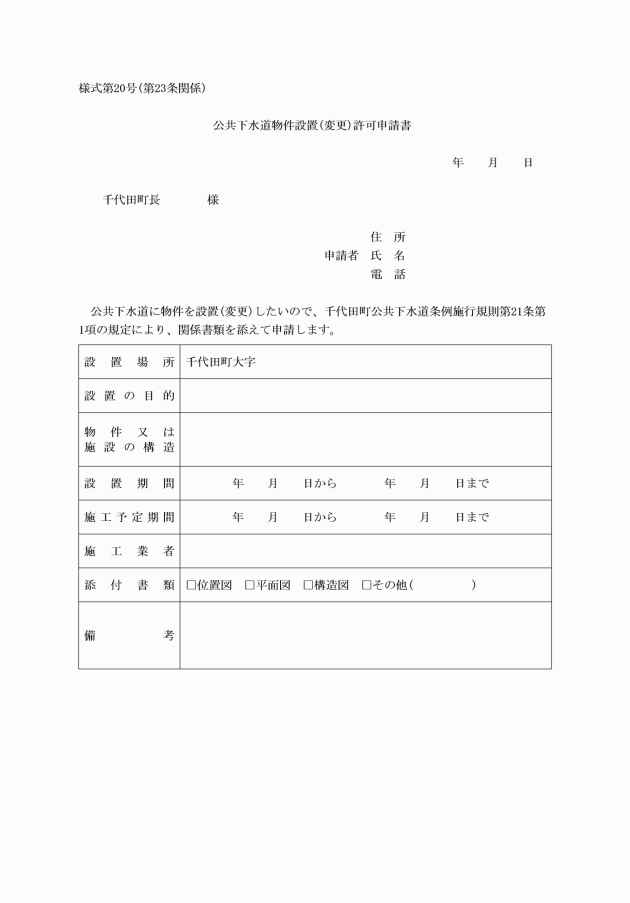

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件等」という。)を設ける場所を表示した位置図

(2) 物件の配置を表示した平面図

(3) 物件の詳細を表示した構造図

(4) その他町長が必要と認める書類

(その他必要な事項)

第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

附則(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和2年規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の千代田町公共下水道条例施行規則による用紙については、当分の間、適宜補正して使用することができる。

附則(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。